AGOSTO 2025 | #5

Elaboración Joaquín Waldman

Asesoramiento Ricardo Martínez, Pablo Mira, Damián Pierri y Juan Manuel Rodriguez Repeti

Colaboración Hermes Fernández, María Pía Nicocia, Ulises Silva y Lautaro Souto

El 10 de julio el Banco Central eliminó las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs), que tenían una doble función para el sistema bancario. Para las entidades, eran útiles porque permitían manejar la liquidez a corto plazo, invirtiendo sin riesgo en títulos que podían desarmar a diario. Para el BCRA, representaban una vía para definir la tasa de interés, incidiendo en la liquidez del sistema y el precio de otros activos.

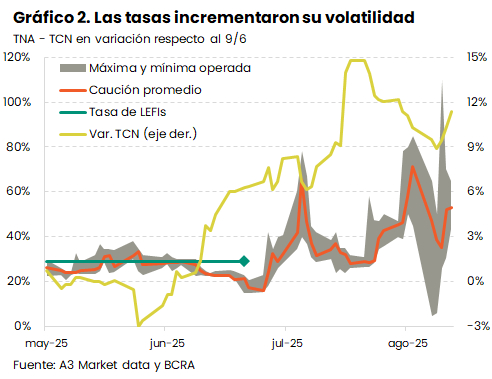

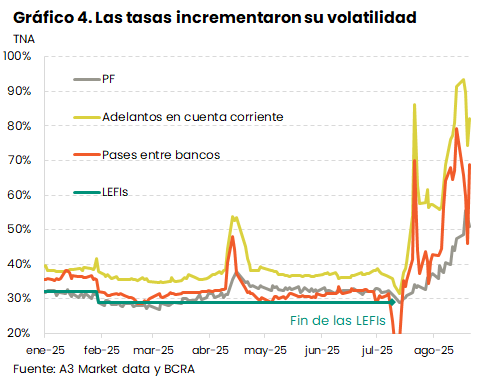

El desarme buscaba que más de $ 10 billones se trasladaran de LEFIs a títulos del Tesoro a mayores plazos, eliminando una obligación de emisión contingente por un tercio de la base monetaria. Sin embargo, los bancos no respondieron como las autoridades esperaban, y parte de las LEFIs canceladas no fueron captadas por el Tesoro, incrementando bruscamente la base monetaria (ver Gráfico 1). Este sobrante causó una caída inmediata de las tasas de interés y una suba del dólar de entre 10% y 15% desde el anuncio hasta el cierre de este informe (ver Gráfico 2).

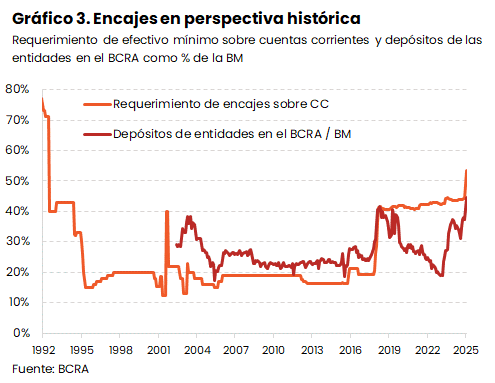

Para disminuir la liquidez excedente de la economía y desandar la suba del tipo de cambio, el Banco Central implementó medidas contractivas, interviniendo en los mercados secundarios de títulos y otros activos (por ejemplo, vendió contratos de dólar futuro). Con igual fin, incrementó los encajes y redujo el tope de integración con títulos, además de establecer que estos se definan con base diaria en lugar de mensual (ambas implican una mayor absorción de dinero).[1] Los encajes alcanzaron así valores récord en décadas, estresando aún más la liquidez del sistema financiero (ver Gráfico 3). En sentido contrario, el BCRA también habilitó una ventanilla de pases activos para ofrecer liquidez a los bancos, configurando un conjunto errático de políticas.[2]

El Tesoro actuó de manera coordinada al Central, absorbiendo pesos mediante licitaciones fuera de calendario. En ellas, subastó instrumentos diseñados específicamente para utilizarse como encajes, inmediatamente luego de los cambios regulatorios. Aun así, el conjunto de políticas se percibió como negativo por parte de los inversores, que re-balancearon sus portafolios haciendo caer los precios de los activos públicos (en pesos y dólares). Esto sumó inestabilidad financiera a un período pre-electoral, que de por sí se caracterizan por la búsqueda de cobertura y la consecuente volatilidad.

[1] Hubo modificaciones de encajes dos veces en julio (Comunicación A 8281 y Comunicación A 8289) y otras dos en agosto (Comunicación A 8302 y Comunicación A 8306).

[2] La apertura de esta ventanilla de liquidez se efectuó por Comunicación B 13032.

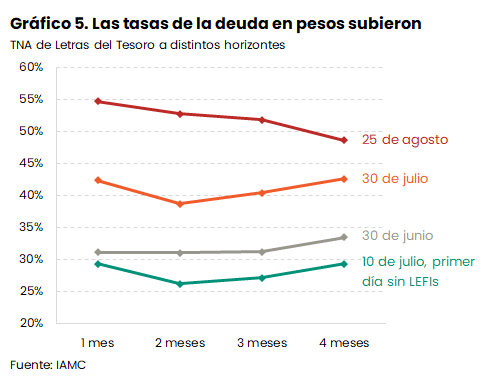

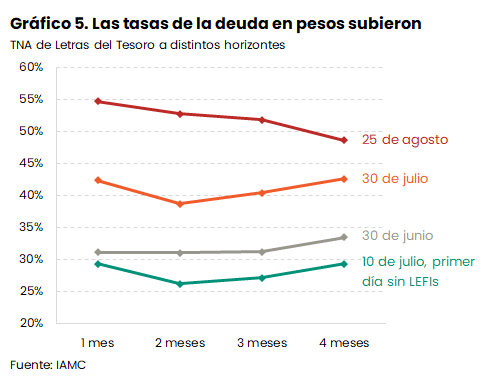

Producto de lo comentado, los rendimientos de las letras en pesos del tesoro treparon significativamente (ver Gráfico 5), mientras que el riesgo país saltó más de 100 p.bs. Las dificultades financieras todavía no terminaron y es posible que tengan un impacto en la economía real, que ya siente la contracción del crédito. Ahondamos en ello en la siguiente sección.

La desinflación fue muy significativa, volviendo a ritmos inflacionarios que no se habían visto en años. Como es típico en estos casos, el proceso se dio una importante apreciación y cambio de precios relativos. La consolidación de la desinflación requiere que el nuevo equilibrio de estos sea sostenible, para evitar desbalances que lleven a saltos bruscos. En particular, si la pérdida de competitividad externa llevara a una devaluación que encareciera los bienes, podría acelerarse nuevamente la inflación.[2] Se ahondará en esto en la próxima sección.

[1] Esta canasta fue elaborada por AFISPOP para representar el consumo de un hogar tipo 2 en el AMBA.

[2] Que los cambios en precios relativos pueden impulsar la inflación fue estudiado tempranamente por Olivera, J. H. G. (1960). La teoría no monetaria de la inflación. El Trimestre Económico 27(4), 616–628. y retomado más recientemente por muchos autores; por ejemplo, Afrouzi, H., Bhattarai, S., & Wu, E. (2024). Relative-price changes as aggregate supply shocks revisited: Theory and evidence. Journal of Monetary Economics, 148.

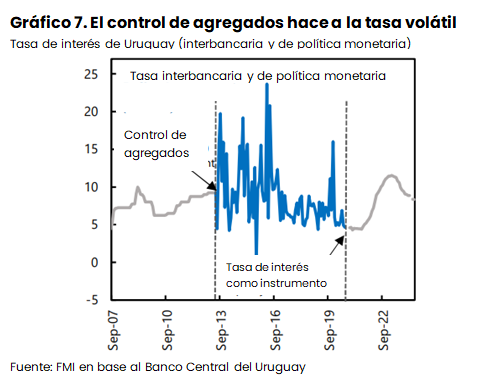

La eliminación de las LEFIs tuvo como objetivo apartar al Banco Central de la definición diaria de tasas de interés. Esto es parte del proceso de adopción de un esquema de control de agregados monetarios, en que la cantidad de dinero es definida por los hacedores de política y la tasa varía según la oferta y demanda de liquidez. Este régimen de política monetaria se contrapone a otro en que las autoridades definen la tasa de interés y dejan que la liquidez sea definida por el mercado (este se conoce como “metas de inflación”). El control de agregados monetarios es muy poco habitual en la actualidad, y sólo una decena de países lo aplican, en contraposición con 34 que utilizan metas de inflación (ver Gráfico 6).

De acuerdo con el FMI, los esquemas de control de agregados monetarios son efectivos para atacar inflaciones más elevadas que aquellas que se abordan con metas de inflación.[1] Sin embargo, su problema es precisamente el que se vio estos días: incrementan la volatilidad de la tasa de interés.

[1] Ver FMI (2025). Esta evidencia está en línea con Libman, E. & Palazzo, G (2020). Inflation targeting, disinflation, and debt traps in Argentina. European Journal of Economics and Economic Policies, quienes encuentran que los países que adoptan metas de inflación lo hacen con inflaciones bajas, en la mayoría de los casos de un dígito anual.

De acuerdo con el FMI, los esquemas de control de agregados monetarios son efectivos para atacar inflaciones más elevadas que aquellas que se abordan con metas de inflación.[1] Sin embargo, su problema es precisamente el que se vio estos días: incrementan la volatilidad de la tasa de interés.

En el Gráfico 7 ilustramos el caso de Uruguay, que utilizó agregados monetarios en la etapa 2013-2020, mostrando movimientos bruscos de la tasa interbancaria. En ese lapso, el desempeño macroeconómico de Uruguay fue peor al de los países de la región que utilizaron metas de inflación, tanto en términos de precios como de actividad.[2] La inflación se mantuvo en torno al 8%, igual a los años inmediatamente anteriores y por encima de la de los otros países, que promedió 2%. A la vez, el crecimiento acumulado fue de 1% anual, mientras que en el otro grupo de economías fue 4%. No obstante, Uruguay se vio particularmente afectado por la evolución de Argentina, que es uno de sus principales socios y tuvo inflación de dos dígitos y crecimiento negativo, por lo que la comparación podría no ser del todo adecuada.

[1] Ver FMI (2025). Esta evidencia está en línea con Libman, E. & Palazzo, G (2020). Inflation targeting, disinflation, and debt traps in Argentina. European Journal of Economics and Economic Policies, quienes encuentran que los países que adoptan metas de inflación lo hacen con inflaciones bajas, en la mayoría de los casos de un dígito anual.

[2] Se incluye en el segundo grupo a Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, y las comparaciones se hacen respecto al promedio simple de estos.

En cualquier caso, los cambios bruscos de la tasa de interés afectan a las decisiones de consumo e inversión, haciendo más escaso el crédito y perjudicando el crecimiento. Este había sido uno de los pilares de la recuperación económica (los préstamos prendarios e hipotecarios treparon 37% en términos reales entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2025). Sin embargo, ya había algunas señales de deterioro desde comienzos de año, con una tasa de irregularidad de las familias que creció del 2,6% en diciembre al 5,2% en junio (ver Gráfico 8). Se destaca el incremento de la mora en el pago de tarjetas de crédito (pasó del 1,9% al 4,9%) y préstamos personales (pasó del 3,3% al 6,5%). En el segmento de crédito a empresas también se incrementó la mora, pero dentro de valores muy bajos (pasó del 0,7% al 1,1%). La irregularidad en el crédito total pasó de 1,5% al 2,9%, disminuyendo el incentivo de los bancos a prestar al sector privado.

En este contexto, la suba de las tasas de interés y su mayor volatilidad podrían agravar aún más la dinámica de este driver ya golpeado. En simultáneo, el salario real registrado sigue sin remontar: entre enero y mayo, cayó 5,9%.

La economía entró en una meseta en marzo de la que no ha podido salir. Si al estancamiento de los salarios le incorporamos un cimbronazo al crédito, resulta poco probable que veamos una reversión pronto. La magra evolución de la demanda interna puede contribuir a mantener la inflación contenida, lo que continúa siendo la principal prioridad desde la visión del equipo económico. En la disyuntiva entre reactivar la economía y combatir la inflación, la elección del esquema monetario actual muestra un fuerte compromiso con la segunda, a pesar de los crecientes costos que esto implica.

@Lauojeda94 (MESi–IIEP) expuso en el Global Roadmap de FAO en Guatemala su análisis sobre cómo las políticas nacionales se alinean con las acciones hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y dietas saludables. Aporte clave para la planificación del país. 🇬🇹🌱